2025年10月11日至12日,“第二届旅行文学与流散文学学术研讨会”在东北师范大学外国语学院召开。来自山东大学、北京航空航天大学、上海外国语大学、山东师范大学、杭州师范大学以及东北师范大学的9位专家学者进行了主旨报告,50余名师生齐聚一堂,聆听报告并积极参与讨论。

东北师范大学外国语学院院长高瑛教授出席会议开幕式并致辞。高瑛教授对各位与会专家的到来表示热烈欢迎,并对各位专家所给予东北师范大学外国语学院的支持表达了诚挚的感谢。高瑛教授表示,本次研讨会旨在探索外国语言文学研究的新方向与新路径,期待通过学术交流加强校际合作,推动学科交叉融合。

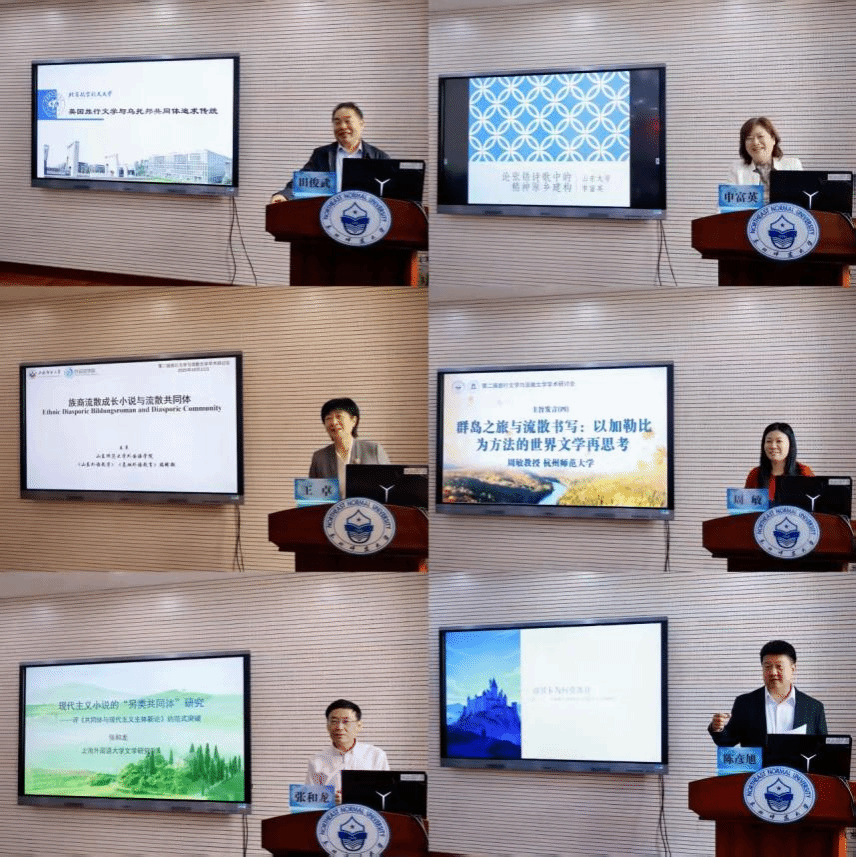

会议分为主旨发言和博士论坛两个环节。10月11日的主旨发言由东北师范大学外国语学院陈秀武教授和朱海峰教授主持。北京航空航天大学田俊武教授探讨了英国旅行文学中乌托邦共同体追求的思想传统,聚焦旅行叙事如何成为构想理想社会的文学机制。山东大学申富英教授阐释了张错诗歌中的精神原乡建构,指出通过这一构建,张错成为拥有世界主义华人新身份的诗人。山东师范大学王卓教授提出“族裔流散成长小说”的新概念,认为“族裔流散成长小说”为流散共同体的探讨提供了一种新思路。杭州师范大学周敏教授以“群岛之旅”与“流散书写”为切入点,探讨了“以加勒比为方法”的世界文学研究理论启示。上海外国语大学张和龙教授阐释了《共同体与现代主义主体新论》中的范式突破,指出该专著为现代主义小说中“另类共同体”的研究提供了新路径。东北师范大学陈彦旭教授从司各特《艾凡赫》中犹太女子瑞贝卡的流散结局切入,论述瑞贝卡作为具有“现代性”诸多特征的人物,无法回到一个犹太流散者业已超越了的世界。10月12日的主旨发言由东北师范大学外国语学院刘国清教授主持,三位东北师范大学的老师发言。文学院袁先来教授阐释了《阿尔及利亚俘虏》的旅行叙事与南方想象,阐释了小说中的旅行叙事与制度性流散论题。外国语学院朱海峰教授探讨了萧乾旅英时期作品中的抗战宣传,阐释了萧乾文学创作与交流对中国形象海外传播的促进作用。外国语学院徐彬教授聚焦十九世纪英国旅行与流散文学中的“鲁滨逊的孩子们”,论述了此类文学中英国旅行者和流散者远离工业化的欧洲,在实现太平洋拓殖的同时,如何抒发自身重建英国乡村共同体的太平洋乌托邦想象。

10月11日下午的博士论坛分两组进行。第一组“族裔旅行与流散文学特定主题研究”由东北师范大学外国语学院博士生谭一鸣主持,东北师范大学外国语学院张宏薇教授、曲艳丽老师做点评。姬蕴桐考察斯威夫特《格列佛游记》对“游记体”这一文体形式的反叛表现,论述了该作品作为知识—权力批判工具所具备的功能。哈夫萨(Hafsa Iqbal)使用斯皮瓦克“庶民能说话吗?”的理论视角,揭示乌尔都语小说Perdes南亚流散叙事中的性别化沉默。罗影探讨了《赵家人》中的食物意象如何作为媒介,将华裔家庭内部的资本父权压迫与外部社会的种族主义凝视连结起来,进而揭示华裔移民身份困境的深层根源。谭一鸣阐释了《基姆》中铁路叙事的双重性,指出其既是帝国规训殖民地、构建殖民现代性秩序的工具,又意外成为解构本质主义、孕育世界主义可能性的载体。

第二组“英美文学经典的传播与价值再探”由东北师范大学外国语学院博士生彭晨晨主持,东北师范大学外国语学院修树新教授、金万锋副教授做点评。尹惠运用弗洛伊德的人格动力学说,通过分析《刺猬的优雅》中两位女主人公在生/死本能方面的表象与本质之间的矛盾,剖析了小说沉潜在双层螺旋叙事框架下丰富细腻的精神意蕴;郝建旭聚焦《艾凡赫》中丽贝卡与其父亲颠覆传统的独特政治身份,指出这对犹太父女最终被驱逐的结局揭示了司各特维护“欧洲中心主义”的政治立场;崔明凤探讨了熊式一由《红鬃烈马》改译而成的英语话剧《王宝川》,指出该作品在解构英国社会对中国形象的刻板印象、促进对华正确认知方面发挥了重要作用,并为推动英国当局支持中国抗战作出了积极贡献;彭晨晨通过分析蕴含威尔士人的马多克传说元素的诗歌和小说等作品,探究了18世纪末期威尔士人的跨大西洋流散在美国民族国家共同体建构过程中的关键作用。

在闭幕式上,东北师范大学外国语学院副院长徐彬教授为会议致闭幕词,再次向与会的专家学者及校内老师们对本次会议的大力支持表示衷心感谢。徐教授借申富英教授2025年国家社科重点课题中“厚时政治”的关键词精准概括了本次会议的特色,强调在极为有限的时间和空间条件下,会议成功实现了跨校、跨学院的多维度、多视角探讨,涵盖了旅行文学与流散文学理论与文本分析的“厚时”研究。徐教授呼吁师生们将本次研讨成果转化为“元记忆”,赋能未来学术创新,推动旅行文学与流散文学研究迈向新高度。