10月13日下午,我院特邀四川外国语大学副校长胡安江教授作题为《抒情化·符号化·音乐化·经典化——中国当代诗人海子及其诗歌的译介与传播》的专题报告。本次报告获得“东北师范大学哲学社会科学高水平学术交流基金项目”支持,由东北师范大学社会科学处主办,外国语学院承办。学术报告在外国语学院713室进行。外国语学院翻译方向PI金胜昔教授主持讲座。学院师生百余人到场聆听,现场学术氛围浓厚。

图为胡安江教授

讲座中,胡安江教授从“抒情化、符号化、音乐化、经典化”四个维度,系统梳理了海子诗歌在国内外的接受与传播路径。他指出,20世纪80年代以来,评论界与大学生群体的抒情化解读,使海子逐渐被“符号化”为承载“远方、流浪、还乡”的精神象征,而“诗人之死”的神话更推动了公众崇拜与出版热潮。在传播层面,部分海子诗作被谱曲传唱,形成独特的“音乐化”现象;2001年《面朝大海,春暖花开》入选高中语文教材,更推动其“经典化”进程。在海外传播方面,胡教授结合个人研究,分析了海子诗歌通过诗集出版、文学史书写、期刊发表和网络发布等多种方式走向世界的历程,强调译介在跨文化传播与文学经典化中的重要作用。

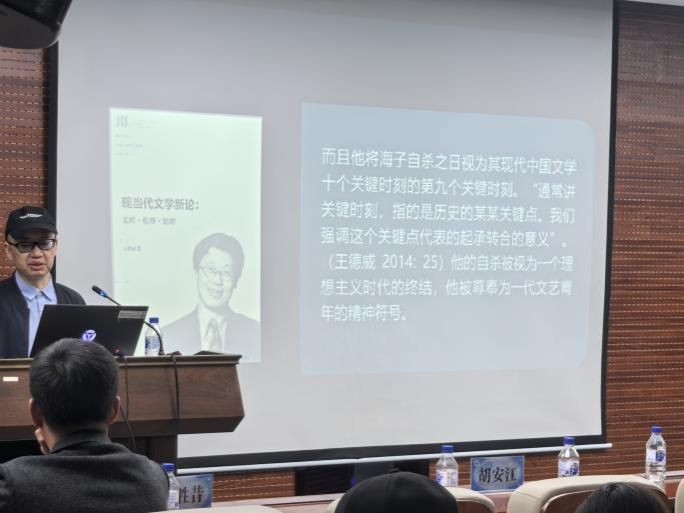

图为胡安江教授讲座内容

讲座尾声,金胜昔教授对胡安江教授的精彩讲座表达了衷心感谢,并指出胡教授通过“文本—阐释—传播”三重维度,清晰地呈现了海子诗歌跨越本土接受与海外传播的复杂过程,揭示了文学经典化不仅仅是文学史中的文本事件,更是多重文化力量交织下的社会事件。这一视角有助于我们理解当代中国诗歌如何在世界文学格局中赢得关注,同时也为译介学、传播学以及比较文学研究提供了新的参照框架。外国语学院师生与胡安江教授深入交流。

图为金胜昔教授

胡安江教授的讲座内容详实,启发性强。凭借深厚的翻译理论素养与扎实的实践经验,他既帮助我院师生清晰认知中国当代诗歌翻译的核心逻辑,也提供了可落地、具针对性的专业建议,为翻译学科建设及翻译专业博士学位(DTI)申报注入关键思路。后续,我院将继续深化学术交流,推动翻译学科建设与人才培养实现更高质量的协同发展。

我院师生聆听讲座